複数の証券会社で同じ銘柄を買うメリット・デメリット【投資信託】

熱心な投資家たちの中には、2社以上の証券口座を利用して投資されている方々が多くいらっしゃいます。積立投資をする際、「同じ銘柄を複数の証券会社で買う」という一見意味がないようにも思えることをしている人もいます。

このページでは、複数の証券会社で同じ銘柄(投資信託)に投資することについて、メリット・デメリットを解説しています。

複数の証券会社で同じ銘柄を買うメリット

複数の証券会社で同じ銘柄を買うメリットは「クレカ積立の活用で、よりお得に積立投資できること」です。複数の証券会社を利用することで、毎月2,980円相当(年間35,760円相当)のポイントをもらっている人もいます。

クレカ積立とは、クレジットカード決済によって投資信託を積み立てられるサービスのことです。ポイント還元を受けられるため、ふつうに積み立てるよりお得に投資できます。ただし、各社、以下のように上限金額が定められています。

| 証券会社 | 決済方法 | 上限金額 |

|---|---|---|

| SBI証券 | 三井住友カード | 10万円 |

| マネックス証券 | マネックスカード | 10万円 |

| 三菱UFJ eスマート証券※ (旧auカブコム証券) |

au PAYカード | 10万円 |

| 楽天証券 | 楽天カード | 10万円 |

| 楽天キャッシュ | 10万円 |

※auマネ活プランの場合は5万円まで

このようにクレカ積立には上限があるため、毎月の積立額が10万円以上の方は、複数の証券会社を利用したほうが、より多くポイント還元を受けられます。積立額が大きければ大きいほど差が出ます。

具体例として、積立額25万円の場合について、「SBI証券のみを利用するケース」と「大手ネット証券をフル活用するケース」を比べてみます。

SBI証券のみ利用

| 積立方法 | 積立額 | ポイント還元 |

|---|---|---|

| SBI証券 (三井住友カード積立)※ |

10万円 | 500ポイント |

| SBI証券 (通常積立) |

15万円 | – |

| 合計 | 25万円 | 500ポイント |

※プラチナ・ゴールドでない通常カードの場合

大手ネット証券をフル活用

| 積立方法 | 積立額 | ポイント還元 |

|---|---|---|

| SBI証券 (三井住友カード積立)※1 |

10万円 | 500ポイント |

| マネックス証券 (マネックスカード積立) |

10万円 | 730ポイント |

| 三菱UFJ eスマート証券 (au PAYカード積立)※2 |

10万円 | 1,000ポイント |

| 楽天証券 (楽天カード積立)※3 |

10万円 | 500ポイント |

| 楽天証券 (楽天キャッシュ積立) |

5万円 | 250ポイント |

| 合計 | 25万円 | 2,980ポイント |

※1)プラチナ・ゴールドでない通常カードの場合

※2)auマネ活プランを利用しない場合

※3)楽天証券の受け取る信託報酬が0.4%未満であるファンドの場合

このように、同じ銘柄を積み立てるにしても、複数の証券会社を利用することで、よりお得に投資できるのです。

しかしながら、誰もが25万円もの積み立てをするわけではなく、むしろ積立額が25万円に満たない方のほうが多いかと思います。積立額が25万円に満たない方は、還元率の良い証券会社のクレカ積立を優先的に利用することをおすすめします。

クレカ積立の比較【SBI・マネックス・eスマート・楽天】

クレジットカード決済での投信積立(クレカ積立)に対応している主な証券会社4社を比較したものが、以下の表です。

| 証券会社 | 還元率 | 特徴 |

|---|---|---|

| SBI証券 |  0.5% 0.5% |

三井住友カード決済でVポイントが貯まる。ゴールドカードの場合「1%」、プラチナカード※の場合「2%」、プラチナプリファードの場合「5%」に還元率アップ。 |

| マネックス 証券 |

1.1% 1.1% |

マネックスカード決済でマネックスポイントが貯まる。マネックスポイントは、Amazonギフト券、dポイントなどに交換可能。 |

| 三菱UFJ eスマート証券 |

1% 1% |

au PAYカード決済でPontaポイントがたまる。auマネ活プランのクレカ積立特典で最大「3%」に還元率アップ。 au PAYカード公式サイト au PAYカード公式サイト |

| 証券会社 | 還元率 | 特徴 |

| 楽天証券 (楽天 カード) |

0.5% 0.5% |

楽天カード決済で楽天ポイントが貯まる。ゴールドカードの場合「0.75%」、プレミアムカードの場合「1%」、楽天証券の受け取る信託報酬が0.4%以上であるファンドは、「1%」に還元率アップ。 楽天カード公式サイト 楽天カード公式サイト |

| 楽天証券 (楽天 キャッシュ) |

0.5% 0.5% |

楽天キャッシュ決済で楽天ポイントが貯まる。 |

※プラチナプリファード以外

クレカ積立の還元率が最も高い証券会社はマネックス証券です。

しかしながら、SBI証券は保有中の定期的なポイント還元率が高かったり、三菱UFJ eスマート証券はauじぶん銀行と連携させることで普通預金の金利が最大0.51%になったり、とそれぞれに強みがあります。ご自身に合っている証券会社を選ばれることをおすすめします。

ここまで複数の証券会社を使うメリットを見てきましたが、デメリットもあるため解説します。

証券口座を複数持つデメリット

証券口座を複数持つことには、以下のようなデメリットがあります。

- 資産状況を把握しづらくなる

- IDやパスワードの管理が面倒になる

- 損益通算に確定申告が必要になる

資産状況を把握しづらくなる

資産状況を把握しづらくなる

保有している金融資産が複数の証券口座に分かれてしまうため、全体の運用成績・資産配分などを自分で計算する手間がかかります。

IDやパスワードの管理が面倒になる

IDやパスワードの管理が面倒になる

ログインや取引に必要なIDやパスワードが増えるため、管理が大変になる可能性があります。なお、面倒だからといって「パスワードの使いまわし」や「推測されやすい設定」はしないようにしましょう。

損益通算に確定申告が必要になる

損益通算に確定申告が必要になる

「源泉徴収ありの特定口座」で取引した場合、同一口座の利益と損失は、証券会社が損益通算を行います。しかし、複数の証券口座について損益通算するには、ご自身で確定申告をしなければなりません。

必ず確定申告しないとダメなの?

証券口座を複数持っていたとしても、それらがすべて「源泉徴収ありの特定口座」であれば確定申告をする必要はありません。

複数の証券会社について損益通算をすることで、払いすぎた税金が戻ってくる場合は、確定申告をしたほうが良いということです。これは、義務ではないので、必ずしなければならないことではありません。

複数の証券会社で同じ銘柄(投資信託)を買うメリットは、「クレカ積立によって、よりお得に積立投資できること」です。一方、デメリットは資産状況の把握・IDやパスワードの管理が面倒になることです。

管理が大変だと思わない方は、ぜひ複数の証券口座を使ってお得に積立投資してみてください!

この記事の執筆者

やさしい投資信託のはじめ方編集部

Twitter「@toushikiso」でも情報発信中です!

Twitter「@toushikiso」でも情報発信中です!

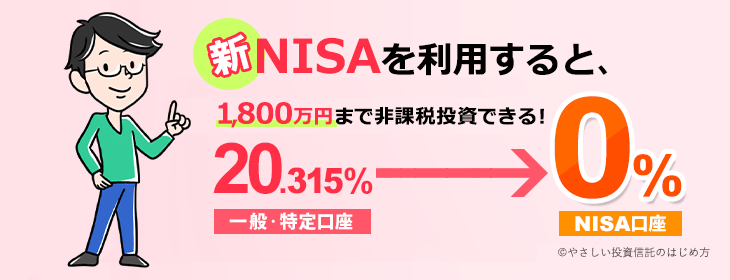

「やさしい投資信託のはじめ方」は、これから投資をはじめたい!という方に投資信託を使った投資方法を紹介する、初心者向けのサイトです。口座開設から積立投資、新NISAやiDecoなど、将来の資産形成に役立つ情報を紹介しています。